適正科目

次の15問題を解答せよ。(解答欄に1つだけマークすること。)

Ⅱ-1

技術士法第4章(技術士等の義務)の規定において技術士等に求められている義務・責務に関わる(ア)~ (エ) の説明について、正しいものは○、誤っているものは× として、適切な組合せはどれか。

(ア) 業務遂行の過程で与えられる情報や知見は、発注者や雇用主の財産であり、技術士等は守秘の義務を負っているが、依頼者からの情報を基に独自で調査して得られた情報はその限りではない。

(イ) 情報の意図的隠蔽は社会との良好な関係を損なうことを認識し、たとえその情報が自分自身や所属する組織に不利であっても公開に努める必要がある。

(ウ) 公衆の安全を確保するうえで必要不可欠と判断した情報については、所属する組織にその情報を速やかに公開するように働きかける。それでも事態が改善されない場合においては守秘義務を優先する。

(エ) 技術士等の判断が依頼者に覆された場合、依頼者の主張が安全性に対し懸念を生じる可能性があるときでも、予想される可能性について発言する必要はない。

ア イ ウ エ

①○ × ○ ×

②○ ○ × ×

③× ○ × ×

④× × ○ ×

⑤× × ○ ×

【正解】③

【解説】(ア):× 依頼者からの情報を基に独自で調査して得られた情報も守秘の義務を負う。

(イ):〇 正しい。

(ウ):× 公衆の安全を優先する。守秘義務を優先してはいけない。

(エ):× 依頼者の主張が安全性に対して懸念を生じる可能性がある場合は、公衆の安全確保のため、予

想される可能性について発言する必要がある。

Ⅱ-2

企業や組織は、保有する営業情報や技術情報を用いて他社との差別化を図り、競争力を向上させている。これらの情報の中には、秘密とすることでその価値を発揮するものも存在し、企業活動が複雑化する中、秘密情報の漏洩経路も多様化しており、情報漏洩を未然に防ぐための対策が企業に求められている。

情報漏洩対策に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

① 社内規定等において、秘密情報の分類ごとに、アクセス権の設定に関するルールを明確にしたうえで、当該ルールに基づき、適切にアクセス権の範囲を設定する。

② 社内の規定に基づいて、秘密情報が記録された媒体等 (書類、書類を綴じたファイル、 USBメモリ、電子メール等)に、自社の秘密情報であることが分かるように表示する。

③ 秘密情報を取り扱う作業については、複数人での作業を避け、可能な限り単独作業で実施する。

④ 電子化された秘密情報について、印刷、コピー&ペースト、ドラッグ&ドロップ、 USBメモリへの書込みができない設定としたり、コピーガード付きのUSBメモリや CD-R等に保存する。

⑤ 従業員同士で互いの業務態度が目に入ったり、背後から上司等の目につきやすくするような座席配置としたり、秘密情報が記録された資料が保管された書棚等が従業員等からの死角とならないようにレイアウトを工夫する。

【正解】③

【解説】秘密情報を取り扱う作業は、可能な限り複数人で作業を行う体制を整える。単独作業を実施する場合

は、各部門の責任者等に単独作業の必要性、事後に作業内容を確認する。

(参考資料)情報漏えい対策の選択及びそのルール化 3-1 秘密情報の分類 経済産業省 HP

https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/handbook/chapter3.pdf

Ⅱ-3

国民生活の安全・安心を損なう不祥事は、事業者内部からの通報をきっかけに明らかになることも少なくない。こうした不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものである。公益通報者保護法は、このような観点から、通報者がどこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にしたものである。2022 年に改正された公益通報者保護法では、事業者に対し通報の受付や調査などを担当する従業員を指定する義務、事業者内部の公益通報に適切に対応する体制を整備する義務等が新たに規定されている。

公益通報者保護法に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

① 通報の対象となる法律は、すべての法律が対象ではなく、「国民の生命、身体,財産その他の利益の保護に関わる法律」として公益通報者保護法や政令で定められている。

② 公務員は、国家公務員法,地方公務員法が適用されるため、通報の主体の適用範囲からは除外されている。

③ 公益通報者が労働者の場合、公益通報をしたことを理由として事業者が公益通報者に対して行った解雇は無効となり、不利益な取り扱いをすることも禁止されている。

④ 不利益な取扱いとは、降格,減給,自宅待機命令、給与上の差別,退職の強要、専ら雑務に従事させること、退職金の減額・没収等が該当する。

⑤ 事業者は、公益通報によって損害を受けたことを理由として、公益通報者に対して賠償を請求することはできない。

【正解】②

【解説】公務員も通報の主体の適用範囲に含まれる。

(参考資料)公益通報者保護法逐条解説(抜粋) 消費者庁 HP

Ⅱ-4

ものづくりに携わる技術者にとって、知的財産を理解することは非常に大事なことである。知的財産の特徴の1つとして、「もの」とは異なり「財産的価値を有する情報」 であることが挙げられる。これらの情報は、容易に模倣されるという特質を持っており、 しかも利用されることにより消費されるということがないため、多くの者が同時に利用することができる。こうしたことから知的財産権制度は、創作者の権利を保護するため、元来自由利用できる情報を、社会が必要とする限度で自由を制限する制度ということができる。

次の(ア) ~ (オ)のうち、知的財産権における産業財産権に含まれるものを○、含まれないものを×として、適切な組合せはどれか。

(ア) 特許権(発明の保護)

(イ) 実用新案権 (物品の形状等の考案の保護)

(ウ) 意匠権(物品のデザインの保護)

(エ) 商標権(商品・サービスに使用するマークの保護)

(才)著作権(文芸,学術,美術、音楽、プログラム等の精神的作品の保護)

ア イ ウ エ オ

①○ ○ ○ ○ ○

②○ ○ ○ ○ ×

③○ ○ ○ × ○

④○ ○ × ○ ○

⑤○ × ○ ○ ○

【正解】②

【解説】知的財産権のうち産業財産権は、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の 4 つである。これらは客観

的内容を同じくするものに対して排他的に支配できる「絶対的独占権」と呼ばれる。

(オ)著作権は産業財産権に含まれていない。著作権や回路配置利用権、商号及び不正競争法上の利益に

ついては、他人が独自に創作したものには及ばない「相対的独占権」と呼ばれる。

(参考資料)知的財産権について 特許庁 HP

https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/seidogaiyo/chizai02.html

Ⅱ-5

技術の高度化、統合化や経済社会のグローバル化等に伴い、技術者に求められる資質能力はますます高度化、多様化し、国際的な同等性を備えることも重要になっている。

技術者が業務を履行するために、技術ごとの専門的な業務の性格・内容、業務上の立場は様々であるものの、(遅くとも) 35歳程度の技術者が、技術士資格の取得を通じて、実務経験に基づく専門的学識及び高等の専門的応用能力を有し、かつ、豊かな創造性を持って複合的な問題を明確にして解決できる技術者(技術士) として活躍することが期待される。

2021年6月に IEA (International Engineering Alliance; 国際エンジニアリング連合) により 「GA&PCの改訂(第4版)」が行われ、国際連合による持続可能な開発目標(SDGs) や多様性,包摂性等,より複雑性を増す世界の動向への対応や、データ・情報技術,新興技術の活用やイノベーションへの対応等が新たに盛り込まれた。

「GA&PCの改訂(第4版)」を踏まえ、「技術士に求められる資質能力(コンピテンシー)」 (令和5年1月 文部科学省科学技術・学術審議会 技術士分科会) に挙げられているキーワードのうち誤ったものの数はどれか。

※GA&PC;「修了生としての知識・能力と専門職としてのコンピテンシー」

GA Graduate Attributes, PC Professional Competencies

(ア) 専門的学識

(イ)問題解決

(ウ) マネジメント

(エ) 評価

(オ) コミュニケーション

(カ) リーダーシップ

(キ) 技術者倫理

(ク) 継続研さん

①0 ②1 ③2 ④3 ⑤4

【正解】①

【解説】全て正しい。

(参考資料)「技術士に求められる資質能力(コンピテンシー)」 日本技術士会 HP

https://www.engineer.or.jp/contents/attach/competency.pdf

Ⅱ-6

製造物責任法(PL法)は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

次の(ア)~(オ) のPL法に関する記述について、正しいものは○、誤っているものは×として、適切な組合せはどれか。

(ア) PL法における 「製造物」の要件では、不動産は対象ではない。従って、不動産に付合して独立した動産でなくなることから、設置された不動産の一部として、いかなる場合も適用されない。

(イ) ソフトウェア自体は無体物であり、PL法の「製造物」には当たらない。ただし、ソフトウエアを組み込んだ製造物が事故を起こした場合、そのソフトウエアの不具合が当該製造物の欠陥と解されることがあり、損害との因果関係があれば適用される。

(ウ) 原子炉の運転等により生じた原子力損害については「原子力損害の賠償に関する法律」が適用され、PL法の規定は適用されない。

(エ)「修理」,「修繕」、「整備」は、基本的にある動産に本来存在する性質の回復や維持を行うことと考えられ、PL法で規定される責任の対象にならない。

(オ) PL法は、国際的に統一された共通の規定内容であるので、海外への製品輸出や,現地生産の場合は、我が国のPL法に基づけばよい。

ア イ ウ エ オ

①○ × ○ ○ ×

②○ ○ × × ○

③× ○ ○ ○ ×

④× × ○ ○ ×

⑤× × × × ○

【正解】③

【解説】(ア):× エスカレータなどの動産は引き渡された時点で不動産の一部となるが,引き渡された時点で存

在した欠陥が原因であった場合は責任の対象となる。

(イ):〇 正しい。

(ウ):〇 正しい。

(エ):〇 正しい。

(オ):× 海外への製品輸出や現地生産の場合は、各国の法律に基づく必要がある。

(参考資料)

製造物責任法の概要 Q&A 消費者庁 HP

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/pl_qa.html

製造物責任(PL)法の逐条解説 消費者庁 HP

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/product_liability_act_annotations

Ⅱ-7

日本学術会議は、科学者が、社会の信頼と負託を得て、主体的かつ自律的に科学研究を進め、科学の健全な発達を促すため、平成18年10月に、すべての学術分野に共通する基本的な規範である声明 「科学者の行動規範について」を決定、公表した。その後、データのねつ造や論文盗用といった研究活動における不正行為の事案が発生したことや、東日本大震災を契機として科学者の責任の問題がクローズアップされたこと、デュアルユース問題について議論が行われたことから、平成25年1月,同声明の改訂が行われた。

次の「科学者の行動規範」に関する (ア) ~ (エ) の記述について、正しいものは○、 誤っているものは×として適切な組合せはどれか。

(ア) 研究者は,研究成果を論文などで公表することで、各自が果たした役割に応じて功績の認知を得るとともに責任を負わなければならない。研究・調査データの記録保存や厳正な取扱いを徹底し、ねつ造、改ざん、盗用などの不正行為を為さず、また加担しない。

(イ) 科学者は、社会と科学者コミュニティとのより良い相互理解のために、市民との対話と交流に積極的に参加する。また、社会の様々な課題の解決と福祉の実現を図るために、 政策立案・決定者に対して政策形成に有効な科学的助言の提供に努める。その際、科学者の合意に基づく助言を目指し、意見の相違が存在するときは科学者コミュニティ内での多数決により統一見解を決めてから助言を行う。

(ウ) 科学者は、公共の福祉に資することを目的として研究活動を行い、客観的で科学的な根拠に基づく公正な助言を行う。その際、科学者の発言が世論及び政策形成に対して与える影響の重大さと責任を自覚し、権威を濫用しない。また、科学的助言の質の確保に最大限努め、同時に科学的知見に係る不確実性及び見解の多様性について明確に説明する。

(エ) 科学者は、政策立案・決定者に対して科学的助言を行う際には、科学的知見が政策形成の過程において十分に尊重されるべきものであるが、政策決定の唯一の判断根拠ではないことを認識する。科学者コミュニティの助言とは異なる政策決定が為された場合、 必要に応じて政策立案・決定者に社会への説明を要請する。

ア イ ウ エ

①× ○ ○ ○

②○ × ○ ○

③○ ○ × ○

④○ ○ ○ ×

⑤○ ○ ○ ○

【正解】②

【解説】科学者の合意に基づく助言を目指し,意見の相違が存在するときは、これを解りやすく説明する。

(参考資料)科学者の行動規範-改訂版- 日本学術会議

https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-s168-1.pdf

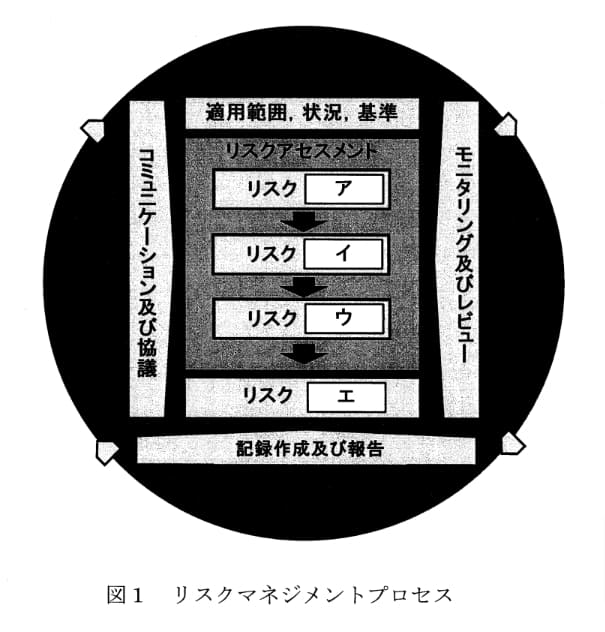

Ⅱ-8

JIS 31000:2019 「リスクマネジメントー指針」は、ISO 31000:2018を基に作成された規格である。この規格は、リスクのマネジメントを行い、意思を決定し、目的の設定及び達成を行い、並びにパフォーマンスの改善のために、組織における価値を創造し、保護する人々が使用するためのものである。リスクマネジメントは、規格に記載された原則、枠組み及びプロセスに基づいて行われる。図1は、リスクマネジメントプロセスを表したものであり、リスクアセスメントを中心とした活動の体系が示されている。

に入る語句の組合せとして、適切なものはどれか。 図1の「 」入る語句の組合せとして、適切なものはどれか。

ア イ ウ エ

①分析 評価 対応 管理

②特定 分析 評価 対応

③特定 評価 対応 管理

④分析 特定 評価 対応

⑤分析 評価 特定 管理

【正解】②

【解説】リスクアセスメントはリスク特定、リスク分析、リスク評価、リスク対応の手順で実施する。

Ⅱ-9

技術者にとって、過去の「失敗事例」は貴重な情報であり、対岸の火事とせず、他山の石として、自らの業務に活かすことは重要である。

次の事故・事件に関する記述のうち、事実と異なっているものはどれか。

① 2000年,大手乳業企業の低脂肪乳による集団食中毒事件;

原因は、脱脂粉乳工場での停電復旧後の不適切な処置であった。初期の一部消費者からの苦情に対し,全消費者への速やかな情報開示がされず、結果として製品回収が遅れ被害が拡大した。組織として経営トップの危機管理の甘さがあり、経営トップの責任体制、リーダーシップの欠如などが指摘された。

② 2004年,六本木高層商業ビルでの回転ドアの事故;

原因は、人(事故は幼児)の挟まれに対する安全制御装置(検知と非常停止)の不適切な設計とその運用管理の不備であった。設計段階において、高層ビルに適した機能追加やデザイン性を優先し、海外オリジナルの軽量設計を軽視して制御安全に頼る設計としていたことなどが指摘された。

③ 2005年,JR西日本福知山線の列車の脱線転覆事故;

原因は、自動列車停止装置(ATS) が未設置の急カープ侵入部において、制限速度を大きく超え、プレーキが遅れたことであった。組織全体で安全を確保する仕組みが構築できていなかった背景として、会社全体で安全最優先の風土が構築できておらず、特に経営層において安全最優先の認識と行動が不十分であったことが指摘された。

④ 2006年,東京都の都営アパートにおける海外メーカ社製のエレベータ事故;

原因は、保守点検整備を実施した会社が原設計や保守ノウハウを十分に理解していなかったことであった。その結果ゴンドラのケーブルが破断し落下したものである。

⑤ 2012年,中央自動車道笹子トンネルの天井崩落事故;

原因は、トンネル給排気ダクト用天井のアンカーボルト部の劣化脱落である。建設当時の設計、施工に関する技術不足があり、またその後の保守点検(維持管理)も不十分であった。この事故は、日本国内全体の社会インフラの老朽化と適切な維持管理に対する本格的な取組の契機となった。

【正解】④

【解説】原因は、メーカーから保守業者への情報提供が不十分であったこと、不十分な保守点検がもたらす点

検整備不良と考えられている。

ゴンドラのケーブル落下ではなく、扉が閉まらないままエレベーターが上部に動き出して起きた事故

である。

Ⅱ-10

平成23年3月に発生した東日本大震災によって、我が国の企業・組織は、巨大な津波や強い地震動による深刻な被害を受け、電力、燃料等の不足に直面した。また、経済活動への影響は、サプライチェーンを介して、国内のみならず、海外の企業にまで及んだ。 我々は、この甚大な災害の教訓も踏まえ、今後発生が懸念されている大災害に立ち向かわなければならない。我が国の企業・組織は、国内外における大災害のあらゆる可能性を直視し、より厳しい事態を想定すべきであり、それらを踏まえ、不断の努力により、甚大な災害による被害にも有効な事業計画(BCP; Business Continuity Plan) や事業継続マネジメント (BCM; Business Continuity Management) に関する戦略を見いだし、 対策を実施し、取組の改善を続けていくべきである。

「事業継続ガイドラインーあらゆる危機的事象を乗り越えるための戦略と対応(令和 3年4月)内閣府」に記載されているBCP, BCMに関する次の(ア) ~ (エ)の記述について、正しいものを○、誤ったものを×として、適切な組合せはどれか。

(ア) BCPが有効に機能するためには、経営者の適切なリーダーシップが求められる。

(イ) 想定する発生事象(インシデント)により企業・組織が被害を受けた場合は、平常時とは異なる状況なので、法令や条例による規制その他の規定は遵守する必要はない。

(ウ) 企業・組織の事業内容や業務体制,内外の環境は常に変化しているので、経営者が率先して、BCMの定期的及び必要な時期での見直しと、継続的な改善を実施することが必要である。

(エ) 事業継続には、地域の復旧が前提になる場合も多いことも考慮し、地域の救援・復旧にできる限り積極的に取り組む経営判断が望まれる。

ア イ ウ エ

①○ ○ ○ ○

②× ○ ○ ○

③○ × ○ ○

④○ ○ × ○

⑤○ ○ ○ ×

【正解】③

【解説】(ア):〇 正しい

(イ):× 平常時とは異なる状況でも,法令や条例による規制その他の規定は遵守する必要がある。

(ウ):〇 正しい

(エ):〇 正しい

(参考資料)事業継続ガイドライン-あらゆる危機的事象を乗り越えるための戦略と対応-

経済産業省 HP

https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/pdf/guideline03.pdf

Ⅱ-11

技術者の行動が倫理的かどうかを吟味するためのツールとして様々なエシックス・テストがある。

代表的なエシックス・テストに関する次の記述の、「 」 に入る語句の組合せとして、適切なものはどれか。

「ア」テスト: 自分が今行おうとしている行為を、もしみんながやったらどうなるかを考えてみる。その場合に、明らかに社会が成り立たないと考えられ、矛盾が起こると予想されるならば、それは倫理的に不適切な行為であると考えられる。

「イ」 テスト: もし自分が今行おうとしている行為によって直接影響を受ける立場であっても、同じ意思決定をするかどうかを考えてみる。「自分の嫌だということは人にもするな」という黄金律に基づくため、「黄金律テスト」とも呼ばれる。

「ウ」 テスト: 自分がしばしばこの選択肢を選んだら、どう見られるだろうかを考えてみる。

「エ」 テスト: その行動をとったことが新聞などで報道されたらどうなるか考えてみる。

「専門家」 テスト: その行動をとることは専門家からどのように評価されるか、倫理綱領などを参考に考えてみる。

ア イ ウ エ

①普遍化可能性 危害 世評 美徳

②普遍化可能性 可逆性 美徳 世評

③普遍化可能性 可逆性 世評 常識

④常識普遍化 可能性 美徳 世評

⑤常識 危害 世評 普遍化可能性

【正解】②

【解説】エシックス・テストのうち普遍化可能性テスト、可逆性テスト、美徳テスト、世評テストの説明である。

(参考資料)研究倫理教育の設計と実践 文部科学省 HP

https://www.jst.go.jp/kousei_p/upload/JST-WS2020dec-ppt_Fudano.pdf

Ⅱ-12

我が国をはじめとする主要国では、武器や軍事転用可能な貨物・技術が、我が国及び国際社会の安全性を脅かす国家やテロリスト等、懸念活動を行うおそれのある者に渡ることを防ぐため、先進国を中心とした国際的な枠組み (国際輸出管理レジーム)を作り、 国際社会と協調して輸出等の管理を行っている。我が国においては、この安全保障の観点に立った貿易管理の取組を、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づき実施している。

安全保障貿易に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

① リスト規制とは、武器並びに大量破壊兵器及び通常兵器の開発等に用いられるおそれの高いものを法令等でリスト化して、そのリストに該当する貨物や技術を輸出や提供する場合には、経済産業大臣の許可が必要となる制度である。

② キャッチオール規制とは、リスト規制に該当しない貨物や技術であっても、大量破壊兵器等や通常兵器の開発等に用いられるおそれのある場合には、経済産業大臣の許可が必要となる制度である。

③ 外為法における「技術」とは、貨物の設計、製造又は使用に必要な特定の情報をいい、 この情報は、技術データ又は技術支援の形態で提供され、許可が必要な取引の対象となる技術は、外国為替令別表にて定められている。

④ 技術提供の場が日本国内であれば、国内非居住者に技術提供する場合でも、提供する技術が外国為替令別表で規定されているかを確認する必要はない。

⑤ 国際特許の出願をするために外国の特許事務所に出願内容の技術情報を提供する場合、 出願をするための必要最小限の技術提供であれば、許可申請は不要である。

【正解】④

外為法は、日本国内における「居住者から非居住者に提供することを目的とする取引」も対象である。

外国為替令別表の規定を確認する必要がある。

(参考資料)安全保障貿易管理ガイダンス(入門編)

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/guidance/guidance.pdf

Ⅱ-13

「国民の安全・安心の確保」 「持続可能な地域社会の形成」 「経済成長の実現」の役割を担うインフラの機能を、将来にわたって適切に発揮させる必要があり、メンテナンスサイクルの核となる個別施設計画の充実化やメンテナンス体制の確保など、インフラメンテナンスの取組を着実に推進するために、平成26年に「国土交通省インフラ長寿命化計画(行動計画)」が策定された。令和3年6月に今後の取組の方向性を示す第二期の行動計画が策定されており、この中で「個別施設計画の策定・充実」「点検・診断/修繕・ 更新等」「基準類等の充実」といった具体的な7つの取組が示されている。

この7つの取組のうち、残り4つに含まれないものはどれか。

① 予算管理

② 体制の構築

③ 新技術の開発・導入

④ 情報基盤の整備と活用

⑤ 技術継承の取組

【正解】⑤

「技術継承の取組」は含まれない。

7つの取組は「個別施設計画の策定・充実」「点検・診断/修繕・更新等」「基準類等の充実」の他に、

「予算管理」「体制の構築」「新技術の開発・導入」「情報基盤の整備と活用」が含まれる。

(参考資料)

国土交通省インフラ長寿命化計画(行動計画)

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/_pdf/chozyumyou2kaitei_honbun.pdf

国土交通省インフラ長寿命化計画(行動計画) 令和3年度~令和7年度 概要

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/_pdf/tyouzyumyou2gaiyou.pdf

Ⅱ-14

技術者にとって製品の安全確保は重要な使命の1つであり、この安全確保に関しては国際安全規格ガイド 【ISO/IEC Guide51-2014 (JIS Z 8051-2015)】がある。 この「安全」とは、絶対安全を意味するものではなく、「リスク」 (危害の発生確率及びその危害の度合いの組合せ) という数量概念を用いて、許容不可能な「リスク」がないことをもって、「安全」と規定している。

次の記述のうち、不適切なものはどれか。

① 「安全」を達成するためには、リスクアセスメント及びリスク低減の反復プロセスが必須である。許容可能と評価された最終的な「残留リスク」については、その妥当性を確認し、その内容については文書化する必要がある。

② リスク低減とリスク評価の考え方として、「ALARP」の原理がある。この原理では、 あらゆるリスクは合理的に実行可能な限り軽減するか、又は合理的に実行可能な最低の水準まで軽減することが要求される。

③「ALARP」の適用に当たっては、当該リスクについてリスク軽減を更に行うことが実際的に不可能な場合、又はリスク軽減費用が製品原価として当初計画した事業予算に収まらない場合にだけ、そのリスクは許容可能である。

④ 設計段階のリスク低減方策はスリーステップメソッドと呼ばれる。そのうちのステップ1は「本質的安全設計」であり、リスク低減のプロセスにおける、最初で、かつ最も重要なプロセスである。

⑤ 警告は、製品そのもの及び/又はそのこん包に表示し、明白で、読みやすく、容易に消えなく、かつ理解しやすいもので、簡潔で明確に分かりやすい文章とすることが望ましい。

【正解】③

【解説】「ALARP」の適用に当たっては,当該リスクについてリスク低減をさらに行うことが実際的に不可能な

場合,又は費用に比べて改善効果が甚だしく不釣合いな場合だけ,そのリスクは許容可能となる。

(参考資料)

リスクアセスメント・ハンドブック(実務編) 経済産業省

https://www.meti.go.jp/product_safety/recall/risk_assessment_practice.pdf

機械設計段階のリスクアセスメントの基本的手法 厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14/dl/120501_1_02.pdf

リスクアセスメント結果に基づくリスク低減策の概要 厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/120424-17.pdf

Ⅱ-15

環境基本法は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体, 事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的としている。

環境基本法第二条において「公害とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる7つの項目 (典型7公害) によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう」と定義されている。

上記の典型7公害として「大気の汚染」、「水質の汚濁」、「土壌の汚染」などが記載されているが、次のうち、残りの典型7公害として規定されていないものはどれか。

① 騒音

② 地盤の沈下

③ 廃棄物投棄

④ 悪臭

⑤ 振動

【正解】③

【解説】典型7公害は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭である。

廃棄物投棄は典型7公害に含まれない

メルマガ登録はこちらから