Contents

建設部門完全講座のご案内

内容

◆合格する論文の黄金法則の配布

◆業務経歴票添削講座

◆必須科目添削講座

◆選択科目添削講座

対象

建設部門受験の方

指導期間・添削回数

期間:ご入金日より180日間(通常より30日間お得です)

添削回数:期間内無制限

問題:過去問題より選んで頂きます

問題は1題づつ取り組んで頂きます

Zoom面談適宜

※最終受付は筆記試験の2週間前の24時

受講料

200,000円(税込み)

(各講座の合計額より70,000円お得)

※お振込みはお申込みから7日以内にお願いします。

お申込み

以下のお申込みフォームから、「お名前」「メールアドレス」「お申込み内容」を送信してください。

折返し、自動返信メールで入金方法の案内が届きます。

自動返信が届かない場合は、入力されたメールアドレスに間違いがないかご確認ください。

それでも連絡がない場合は、迷惑メールをご確認ください。

お振込みをもちまして受付完了となります。

振り込みが確認出来次第、ご連絡をさせて頂きます。

お申込みの流れ

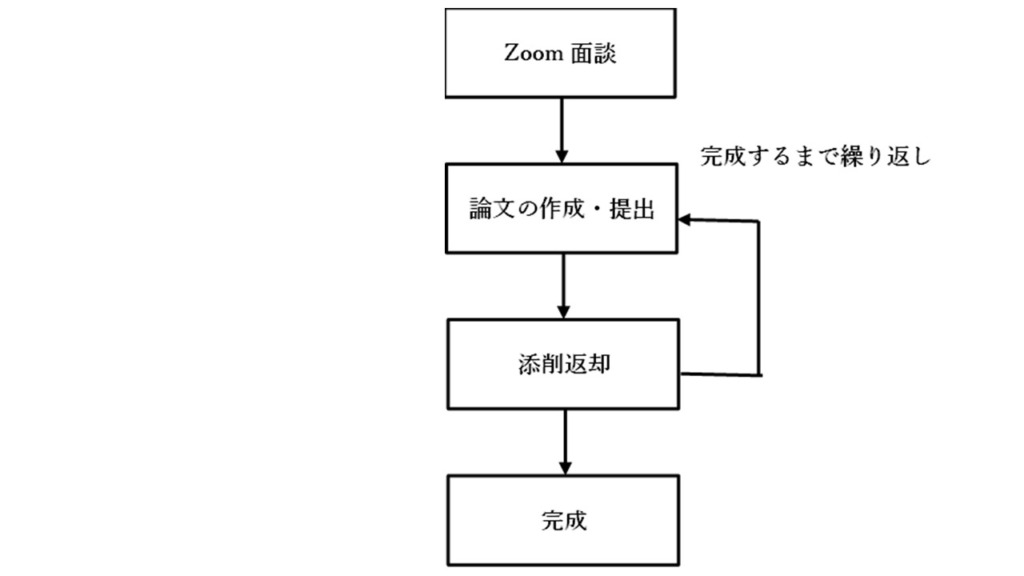

添削講座の進め方

講師と日程を調整してZoomにて初回面談を行います。

面談では添削講座の進め方、注意事項、取り組む問題、質問などを行います。

初回面談までに業務経歴票を提出して頂きます。

業務経歴票についての指導を引き続き行います。

時間は30~60分程度になります。

Zoomは録画ができるので、スキマ時間に何回も聞いていただくことで論文作成能力が高まります。

スマートフォンに入れて持ち歩けば、どこでも勉強ができます。

筆記試験の過去問から1題選び解答をワードにて解答を作成します。

完成したら講師までメールで提出して頂きます。

添削したものを後日返却します。

指摘事項を読んだら論文を修正して頂きます。

これを繰り返し合格論文になるまで添削指導を行います。

提出はWordになります。

添削の返却はWordへの追記および必要に応じて動画ファイルで行います。

動画ファイルでの添削指導は非常に分かりやすく効率的に学べると好評を頂いております。

この中で講師が必要と考えたタイミングでZoomによる面談を適宜行います。

面談では講座の内容だけでなく、筆記試験の勉強方法や受験の悩みなどがあれば相談させていただきます。

期間中は添削回数無制限ですが、通常は3~5回程度の修正で完成させています。

論文が完成した後に必要であればZoom面談を行います。

添削問題数も期間内無制限です。

但し問題は必須科目・選択科目1題づつ取り組んで頂きます。

技術士に合格するには

受験申込み

技術士に合格するには筆記試験と口頭試験の両方に合格する必要があります。

技術士二次試験は申込みの時点から試験が始まっているといわれてます。

申込時に添付する「業務経歴票」から口頭試験の諮問がされるからです。

一度提出したものを後で差し替える訳にはいきません。

技術士にふさわしいと思われない業務経歴票を書くと口頭試験で不合格の確率が高くなります。

実際にそのような方を沢山見てきました。

特に初めて技術士二次試験を受験される方は、まずこの業務経歴票を完璧に作成することをお勧めしています。

筆記試験

筆記試験は午前中に行われる必須科目と午後から行われる選択科目から構成されています。

必須科目と選択科目の両方でA判定を取る必要があります。

どちらか一方でもB判定だと不合格になります。

技術士二次試験に合格するためには、最初に合格する論文の書き方を学ばなければなりません。

合格する論文には法則があります。

この法則を学び、よく理解し、使いこなせるようになれば合格します。

あたりまえのことですが、採点基準があるので採点基準を満たすような論文を書けばいいだけです。

それを当講座の資料である「合格する論文の黄金法則」から学んで頂きます。

この資料をよく読んで理解し、当講座で推奨しているTTP理論に基づき論文を作成してください。

それを確認するのが論文の添削講座になります。

必須科目にしても選択科目にしても「合格する黄金法則」の記述パターンに代入すればどのような問題が出題されてもA判定の論文が書けるようになります。

しかも短時間で書けるようになります。

今後課題となるものには共通のパターンがあります。

課題の解決方法も共通のパターンがあります。

そのパターンを自分なりに準備しておけば、本番では力を出し切るだけです。

事前に必勝パターンが準備出来ている受験生が合格し、準備できていない受験生が不合格になるだけの話です。

試験が始まる前に試験の合否は決まっているのです。

段取りで8割が決まります。

正しい勉強法を身に付けること

技術士二次試験に合格するためには、正しい勉強法を身に付ける必要があります。

但しこの勉強法を身に付けている人はほとんどいません。

教えている人もほとんどいません。

技術士二次試験に限って言えば当講座だけが正しい勉強法を教えています。

技術士二次試験は一次試験➡二次試験➡総合技術監理部門とレベルが上がるにしたがって暗記力よりも思考力を試される試験です。

思考力がない人は合格しません。

正しい思考力があれば確実に合格します。

この正しい思考力を教えているのは当講座だけになります。

参考:日本技術士会